电视学院师生圆满完成第35届中国新闻奖协助工作

2025年10月10日,第35届中国新闻奖评选结果正式揭晓,中国传媒大学电视学院师生凭借优质作品与专业服务双线发力,成为本届评选中的亮眼存在——学院推荐及师生编创的3件作品分获重要奖项,同时师生团队第十年以志愿者身份圆满完成奖项审核协助工作,彰显了学院在新闻人才培养与行业服务中的双重实力。

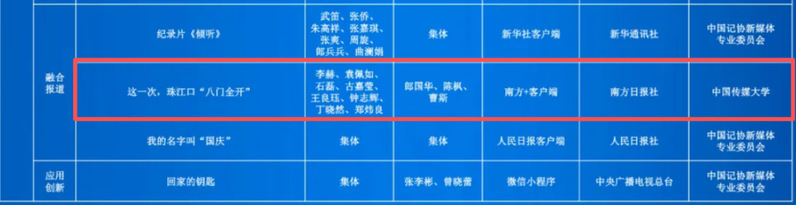

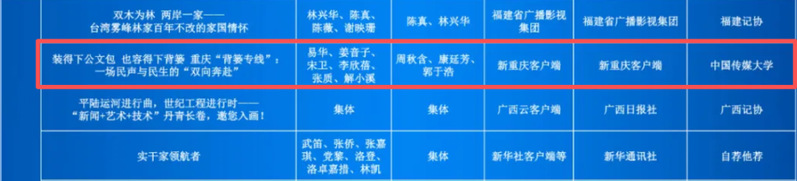

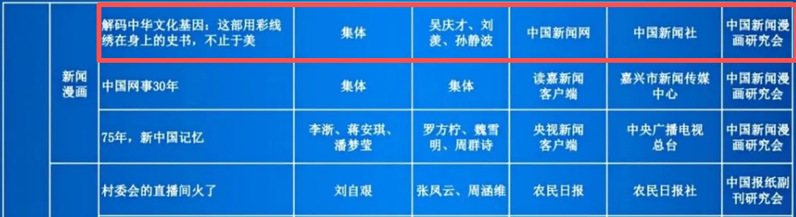

本届新闻奖评选中,电视学院推荐的作品《这一次,珠江口“八门全开”》获一等奖(融合报道)《装得下公文包 也容得下背篓 重庆“背篓专线”:一场民声与民生的“双向奔赴”》获二等奖(新闻专题),由学院师生编创、中国新闻社发布的《解码中华文化基因:这部用彩线绣在身上的史书,不止于美》获得三等奖(新闻漫画。三件作品覆盖不同新闻品类,既体现了师生对时代议题的敏锐捕捉,也展现了多元创作能力。

▲电视学院推选获奖作品

2025年7月14日至7月20日,中国传媒大学电视学院19位学生,以志愿者的身份全程参与了第35届中新奖的审核工作,协助中华全国新闻工作者协会(以下简称中国记协)专家,业界、学界专家,一线资深新闻记者,完成了二十三个分小组、共计一千余件新闻作品的审核。中国新闻奖是经中央批准常设的全国优秀新闻作品最高奖,由中华全国新闻工作者协会主办,每年评选一次,自1991年创办以来,今年举办至第35届。中国新闻奖审核工作始于2014年,经历十一年发展,已在工作流程上积累了丰富经验,始终秉持“坚持标准,有根有据;一字一句,一分一秒;只辨是非,不论优劣;畅所欲言,充分讨论”的基本原则,并以高效、严谨、有序的工作态度成为行业标杆。

▲审核工作第一次全体会议现场

在今年这一场全国优秀新闻作品的最高奖评审中,中国传媒大学电视学院师生第十年以志愿者的身份以专业、严谨、细致参与中国新闻奖审核工作。成为奖项评审背后的“专业护航者”。

▲电视学院志愿者同学连续多年参与审核工作

2025年7月14日至20日,电视学院选派19名学生志愿者,全程投入第35届中国新闻奖审核协助工作。在为期一周的工作中,志愿者们协助中国记协专家、业界学界学者及一线资深记者,完成了23个分组(按文字、广播、电视、新媒体等作品类型划分)共计1000余件新闻作品的审核辅助任务。整个审核流程环环相扣:7月14日,志愿者完成报到后接受专项培训,同步开展材料分装、会场布置、设备调试及审核委员引导等前期准备;7月15日至18日,审核工作会第一次全体会议召开,审议《审核工作细则》并通报安排,各小组随即进入作品审核与讨论环节,晚间还根据实际情况召开主任会研究审核进展;7月19日,各小组集中讨论形成统一意见并确认提交;7月20日,全体会议召开并确定审核委员会最终意见,志愿者全程跟进各环节,保障工作高效推进。

▲志愿者同学们参与全体会议

审核期间,19名志愿者以“联络员”身份承担着“辅助者”与“桥梁”的双重角色:准备阶段,他们负责联系审核委员、引导报到、递送资料;审核过程中,协助记录审核意见、协调小组会议时间、同步审核进度、核查作品信息,同时参与小组会争议意见记录与主任会意见反馈,及时传达工作要求、反馈并协助解决问题。志愿者们严谨细致的服务,得到了审核委员会与中国记协的认可。

▲志愿者同学们会议前准备

对参与其中的学生而言,这次高规格的“行业实战”更是一堂生动的实践课。在审核现场,文字组专家逐字校对标点、查证原始稿件,广播组专家反复聆听捕捉语音瑕疵,电视组专家逐帧审看画面细节,新媒体与英文组专家围绕作品展开深度观点碰撞——这些场景让同学们直观体会到“真实是新闻的生命线”,明白新闻的真实性需建立在每一个细节的精准之上;通过学习评估作品宣传导向、核实法律条文引用、鉴定主题是否符合奖项标准,同学们对新闻人“对事实负责”的责任担当有了更具体的认知;而审核委员对作品的深度讨论与严格筛选,更让大家感受到顶尖从业者对新闻专业的执着坚守,深化了对新闻价值与专业精神的理解。

▲同学们与本组审核委员合影

志愿者同学们在这场高规格的“实战”中,不仅锤炼了校对、核实、研判等专业素养,更在业内顶尖专家学者的言传身教下,加深了对新闻专业精神内核的深刻体悟。这堂特殊的实践课,为他们未来成为为党的宣传思想文化事业贡献力量的高素质新闻人才,奠定了最坚实的基础和最好的激励。

十年坚守,薪火相传。从作品创作到评审协助,电视学院师生以实际行动践行着新闻人的专业追求。未来,学院将继续发挥学科优势,在新闻人才培养与行业服务中持续发力,为中国新闻事业的高质量发展输送更多高素质人才、贡献专业力量。

编辑:蔡皇梓依