电视学院召开“胜利的回响”重大活动志愿者座谈会

9月11日,中国传媒大学电视学院在新知楼报告厅举办“‘胜利的回响’重大活动志愿者座谈会”。11名参与九三阅兵转播保障的同学与2025级新生面对面交流,分享在天安门广场和梅地亚新闻中心的实践经历与深切感悟。

带队教师李昊凯介绍,本次阅兵转播任务中,电视学院同学们以饱满的精神状态、过硬的专业素养,赢得了中央广播电视总台的高度认可,充分展现了中传学子的责任担当与青春风貌。

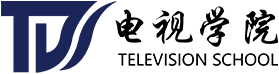

▲团队人员名单

▲志愿者们向2025级新生分享感悟

本次座谈会围绕克服困难、提升技术、团结协作、感悟情怀等主题展开深入交流。志愿者们回应了大型转播中如何应对突发技术故障、在高压环境下如何保持专业水准等问题,并讲述了从学生到“国家队”成员的身份转变过程中所面临的挑战与成长。

▲认真听讲的新生同学们

本次座谈会不仅是总结,更是播种;不仅是回顾,更是启航。一线志愿者的亲述为新生描绘了专业学习的生动图景,强化了电视学院“实践育人”的教育理念,激励新生在专业道路上砥砺前行,肩负起新时代传媒人的使命与担当。

▲座谈会大合影

在这场举世瞩目的阅兵盛典中,转播保障的复杂程度前所未有。无论是对中国传媒大学电视学院的带队教师李昊凯还是志愿者们而言,这都是一次在严苛标准下的实战考验。

“作为一名青年教师,在从教生涯的‘一年级’便有幸与同学们一起参与重大活动、见证伟大历史,我心中充满了震撼、自豪与感动,这段宝贵的经历是我最难忘的‘课堂现场’,也是我今后不断向前的重要动力。”

▲团队指导教师李昊凯

在人民大会堂楼顶,退伍军人、24级MJC张锐曾在瞬息之间排除技术故障。一次演练中,画面因信号干扰突现偏色,他与团队仅用一分钟便恢复正常,确保直播安全无虞。这样的紧急处置,不仅考验操作能力,更锤炼了临危不乱的心态。

“军队口号中有一句话是:准备好了吗?时刻准备着。我想,作为传媒学子,作为未来国家传媒力量的一员,我们肩负着让世界听见中国声音的伟大历史使命。我们也要时刻问自己一句,准备好了吗?”

▲24级MJC张锐

而在阅兵训练场上,22级电摄专业本科生张成义在斯坦尼康机位上,与同学们反复练习线缆收放。“线缆韧性极强,极易打结,稍有差池便可能影响画面稳定。”经过反复练习,他最终能够按照要求在20秒内完成15米金属线缆的操作,高强度的重复让他们“练出了手感”,也练就了坚强的意志和责任心。

“去学习、去感受一场世界巅峰的活动如何从0到1,从1到100。”

▲22级电摄专业本科生张成义

在变阵后首先映入眼帘的仪仗队恢宏的正面视角背后,是蔡林翰长达一个月的阅兵训练场驻训积淀。作为23级网媒专业本科生,他每日与受阅官兵、央视摄像团队共同训练,反复锤炼分列式拍摄中的线缆收放技术。从初期徒手拉扯、满地散线,到最终精准配合摄像师完成线缆的收放调度,他在一次次演练中磨出了与团队的无言默契。这段时光,不仅教会他如何“在移动中避免穿帮”“在协作中达到精准”,更让他深刻体会到,国家级盛典的完美呈现,源于每处细节的千次打磨、源于幕后无声的坚持。

“在转播中通过镜头,完美的画面记录本次重大活动,将最好的一面呈现给人民,是我们最好的使命担当。”

▲23级网媒专业本科生蔡林翰

在国博北侧高点的单边报道机位,23级电摄专业的本科生邹宇航承担庄晓莹记者的出镜拍摄及飞机同框镜头的紧急协调任务。面对临时找机位、栏杆穿帮和双设备调度等多重压力,他主动沟通、敏锐观察并积极配合摄像老师,在实战中迅速掌握了新型设备操作与高点拍摄技巧,不仅顺利完成高空镜头挑战,更实现了从学生到“国家队”成员的心理跨越与自我成长。

“在我们胜利的80周年这天,我站在天安门前,感受着盛世中华,那一刻电影感十足,我是如此渺小,却又如此幸运地与国家站在一起。”

▲23级电摄专业本科生邹宇航

而在梅地亚新闻中心,23级数版专业的本科生万旭、23级国新专业的本科生王瑞琦等志愿者则以流利的英语接待海外记者,进行动线引导和设备安检。他们不仅完成了服务任务,更在细节中向世界展示出中国青年的专业与自信。“我们不仅服务媒体,更是在向世界展示中国青年的形象。”

“它是一次让我在细节中践行国际视野、在共情中读懂历史重量、在责任中明晰传媒使命的成长洗礼。而这份经历更将成为我前行路上永不褪色的勉励。”

▲23级数版专业本科生万旭

“从抗战精神中汲取民族复兴的强大力量,贡献青年力量、贡献传媒学子力量。”

▲23级国新专业本科生王瑞琦

与日常课堂训练相比,阅兵转播的最大不同在于其系统性与协同性。每一个机位、每一次调度都紧密嵌入到庞大的转播系统中,任何细微的失误都可能影响全局。志愿者们很快意识到,这不是单纯的个人创作,而是一场需要精准配合的“整合作战”。

张成义直言:“在学校里,我们可以尝试各种拍摄手法,但在阅兵转播中,每个镜头都必须提前确定,不能随意发挥。每个人的岗位都与整体成败息息相关。”这种高度的约束感,让志愿者们更深刻地理解了专业工作的严谨与责任。

为了适应这种系统节奏,团队经历了三次全要素演练和无数次深夜复盘。没有手机的工作环境,反而让大家与央视老师们有了更多面对面的交流。从设备调试到应急预案,从技术要领到职业规划,志愿者们获得了课堂外最宝贵的实践经验。23级电摄专业的本科生蒋德斌说:“这种无干扰的沟通更真切,也让我们第一次体会到大型转播体系中彼此的默契与信任。”

▲蒋德斌在北京饭店高点调试设备

在这段并肩奋战的日子里,央视老师们的敬业精神成为最直观的“教材”。张锐记得,一位五十多岁的音频老师在凌晨两点依旧埋头排查故障,汗水顺着脸颊流下,却始终专注而细致。他说,“正是这样的坚持和坚守,才有我们最终看到的圆满直播。”

带队教师李昊凯补充道:“第三次演练当晚,在正式开始前几个小时突然天降大雨,同学们第一时间并不是急于避雨,而是与摄像老师一起保护设备。此后,大家身披雨衣依然坚守在各自岗位上,一直等到两小时之后雨渐渐停了下来,深夜的演练也得以顺利进行。”无论是风雨中保护设备,还是与央视老师并肩排查故障,大家深刻体会到团队默契与责任传承的重要性。正如一位同学所言:“阅兵转播不是一个人的表演,而是整个团队的合奏。”

严苛的技术训练磨炼了志愿者们的专业素养,置身阅兵现场又让志愿者们接受了一次触及心灵的精神洗礼。面对鲜活的历史与庄重的仪式,他们对传媒人使命的理解被深深重塑。

在标兵方阵机位,23级电摄专业本科生苗宸绪的镜头前走来一位九旬老兵。他拒绝搀扶,颤巍巍地站定后敬了一个标准的军礼,并轻声对志愿者们说:“孩子,把我们拍帅点。”这句质朴的话语让苗宸绪心头一震,他瞬间意识到,手中的镜头不再只是工作器材,而是历史的见证工具。“那一刻我眼眶发热,感觉自己拍下的不只是画面,而是一段民族记忆。”

“影像=时间暂停键。100年后,只要有人点开这段4K素材,就能看见2025年9月3日阳光底下,老兵帽檐上的那道金光——这就是传媒人的使命:让历史有特写。”

▲23级电摄专业本科生苗宸绪

类似的心灵触动,也发生在梅地亚新闻中心。23级数版专业的万旭接待了一位来自中东的记者。当和平鸽飞向天空时,这位记者眼含热泪,说起自己童年经历过的战争,并由衷感叹:“真希望中东也能像中国一样和平。”跨越国界的共鸣,让万旭第一次深切体会到,传媒不仅是传递信息的职业,更承载着促进沟通、传递价值的使命。

而在国博北侧高点,邹宇航仰望着腾空的气球与白鸽,心中涌起强烈的共鸣。“站在历史节点上,我是如此渺小,却又如此幸运。”他感受到个体与国家命运的同频共振,也更加明白传媒人的责任不仅是记录现实,更是传递精神。

同学们一致表示,传媒不仅是技术与艺术的结合,更是一种承载历史、沟通世界的责任。每一帧画面、每一次采访,都在为民族记忆留下注脚,为时代强音提供回响。这份使命感,将成为他们今后投身传媒事业的深沉动力。

▲23级电摄专业本科生崔笑醍在现场操作设备

此次阅兵转播服务,是电视学院“实践育人”理念的生动写照。志愿者们能迅速适应高标准任务,得益于学院长期构建的系统化实践教学体系。

从课堂到校内外大型活动,再到国家重大项目,学生们在实践中积累经验、锤炼技能。央视转播团队中亦有大批中传校友,他们的指导和支持,为志愿者们注入了信心与力量。

▲电视学院参与总台转播团队部分成员合影

在这场国家盛事中,电视学院26名学生作为千万名工作人员和志愿者的一员,用专业能力和责任担当记录下庄严瞬间,也见证了自身的成长。他们的青春与历史同框,成为学院“实践育人”理念的最好注解。